事実

京都へ3

2012/08/25

清和院

第56代清和天皇(在位858~876年)ゆかりの寺で、真言宗智山派に属する。平安初期にその後の摂関政治の礎を築いた藤原良房の邸宅「染殿第」の南に仁寿年間既に創建されていた仏心院を基に、清和天皇譲位後の後院として清和院が設けられたのが始まりである。清和院は代々皇子や親王が住し、また在原業平らの歌会の場ともなったが、1308年(徳治3年)に再建、仏寺化された。今も京都御所の東北に「染殿第跡」や清和院御門が現存し、その名残をとどめている。

本尊は木造地蔵菩薩立像(鎌倉時代・重文)で、等身大・玉眼入り、極彩色の精緻を極めた見事な尊像である。清和天皇が清和源氏の祖であったことから、室町将軍足利氏も深く帰依し、その保護を受けて栄えたが、1661年(寛文元年)の御所炎上の際に清和院も類焼し、後水尾院と東福門院によって現在地に移転再興された。また、一条鴨川西岸にあった河崎観音堂が消失後合併されたため、洛陽観音霊場の結願所でもある。

平安宮 宴の松原

平安宮中心部西寄り、豊楽院の北側にあった広場で、「縁の松原」とも記され、南北約430m、東西約250mの広がりをもつ。呼称から宴の場として用いられたことが考えられるが、その事実を示す記録はない。また、平安宮の南北中心線を挟んで東側の内裏と対象の位置にあることから、天皇の代替わりに当って内裏を建て替えるための予備空間として用意されたという説がある。

しかしながら、829年(天長6年)、宴の松原南東部に密教の加持祈祷を行う真言宗が設けられたものの、平安時代を通じて大規模な施設が造営されることはなかった。むしろ、『大鏡』や『今昔物語集』などの文学作品には、887年(仁和3年)8月に松の樹下で女性が鬼に殺害されたという話や、若き日の藤原道隆(983~995年)が、弟の道長と夜に競った肝試しで、右衛門陣から豊楽院へ行く途中、宴の松原あたりで聞こえてくる声に怯えて一目散に逃げ帰ったなどのエピソードが収められている。

この区域では、これまでに広い面積の発掘調査が実施されていないこともあり、遺跡の詳細は明らかではないが、丸太町通や六軒町通、七本松通沿いの調査では、地表60~70cmの深さで、平安時代の整地層が見つかっている。出土遺物も多くないことから、記録のとおり平安宮内に広大な空き地が広がっていた状況が想像できる。

このあたりが内裏

二条大橋

この橋に架けられた年代については明らかではなk,室町時代初期には、すでに簡素な構造を持つ橋として鴨川に架けられていたものと推定されるが、本格的な橋となったのは1590年(天正18年)で、豊臣秀吉の命により奉行増田長盛が大改造を行った。

また、擬宝珠は天正と昭和のものが混用されているが、その銘によると「洛陽三条の橋は後代に至るも往還の人を化度とせしむるもの也、盤石の礎は地に入ること五尋、切石柱は六十三本也」」とあり、いかに大工事であったかうかがわせる。かつてはここが東海道五十三次の西の起点にあたり、重要な交通上の要衝であった。以後、たびたび流出したが、幕府が管理する公儀橋としてすぐ修復された。

元禄以来、たびたびの改造を経てきたが、昭和25年の改造によって今の姿に改められた。現在の橋の長さは74メートル、幅15.5メートル。なお、橋の西詰北側には、高札場とされたところで、現在も天正年間の大改造の際に使用された石の柱が残されている。

河原町

祇園

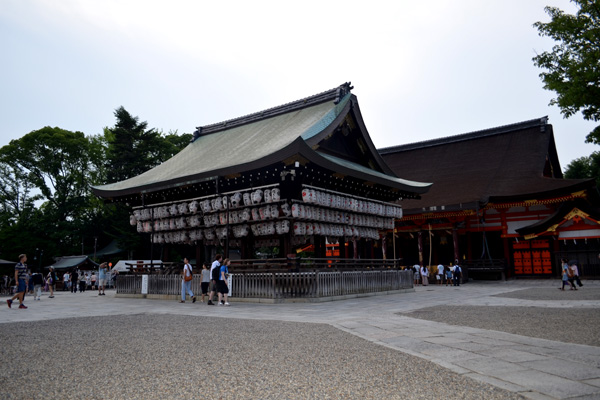

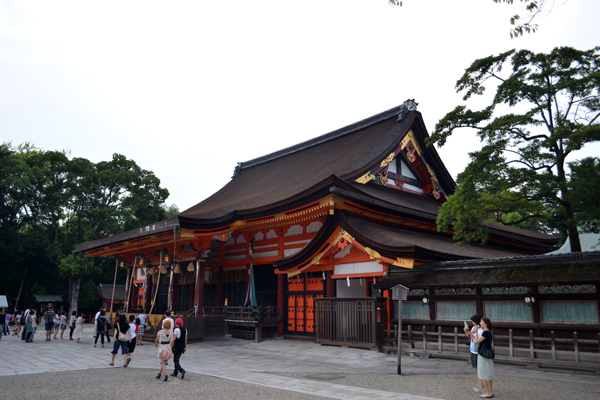

八坂神社

素戔嗚尊、櫛稲田姫命及び八柱御子神を祭神とする神社で、一般に「祇園さん」又は「八坂さん」と親しまれている。社伝によると、平安遷都以前の656年(斉明天皇2年)にこの付近に素戔嗚尊を祀ったのが当社の起こりといわれている。

京都三大祭の一つである祇園祭は、毎年7月に行われる当社の祭礼で、平安時代の869年(貞観11年)に各地で疫病が流行した際に、当地の国の数に合わせて六十六本の鉾を立て、神泉苑に神輿を送り、その鎮まりを祈った御霊会(怨霊を退散させる祭)を起源とするもので、970年(天録元年)頃から毎年行われるようになった。

大晦日の夜から元旦にかけて行われる「をけら詣り」は、薬草である「をけら」を混ぜて焚いた「をけら火」を授かり、新年の無病息災を祈るもので、毎年多くの人でにぎわう。また、1月3日には十二単姿の女性による「かるた始め」が行われる。

円山公園

祇園新橋

この界隈は京洛の文化史にかかせない祇園発祥の地である。約340年前の1670年(寛文10年)祇園社領の中の弁天町などの外六町1712年(正徳2年)元吉町、末吉町等の内六町が開かれ今日まで一貫して繁栄してきた。その間、江戸時代の町民の大衆文化の浮世絵草子浄瑠璃、歌舞伎音曲の舞台となり絢爛豪華を極め今も伝統芸能として継承発展している。現在では白川が流れ町家造りの軒を連ねる新橋地区に限られ建築学上からも重要な文化財とされている。

コメント